ボルトは、電圧・電位差・起電力の単位です。

名称は、ボルタ電池を発明したイタリアの物理学者、アレッサンドロ・ジュゼッペ・ボルタに由来しています。

ボルトは、電圧・電位差・起電力の単位です。

名称は、ボルタ電池を発明したイタリアの物理学者、アレッサンドロ・ジュゼッペ・ボルタに由来しています。

アンペアは、電流の単位です。

名称は、電流と磁界との関係を示した「アンペールの法則」を発見したフランスの物理学者、アンドレ・マリ・アンペールに由来しています。

ヘルツは、周波数・振動数の単位です。

名称は、電磁波の放射の存在を初めて実証したドイツの物理学者、ハインリヒ・ルドルフ・ヘルツに由来しています。

ケイ素(ケイそ、珪素、硅素、英: silicon、羅: silicium)は、原子番号14の元素である。元素記号は Si。「珪素」「硅素」「シリコン」とも表記・呼称される。地球の主要な構成元素のひとつ。半導体部品は非常に重要な用途である。 最も重要な用途としては、四塩化ケイ素やトリクロロシランなどから作られる高純度ケイ素が半導体作成に用いられることが挙げられる。また、液晶ディスプレイの TFT や太陽電池にはアモルファスシリコンや多結晶シリコンなどが用いられる。

オームは、電気抵抗、インピーダンスの単位です。

名称は、電気抵抗に関するオームの法則を発見したドイツの物理学者、ゲオルク・ジーモン・オームに由来しています。記号は、アルファベットの「Oオー」に相当するギリシャ文字[Ωオメガ」を用いています。

コンデンサ(蓄電器、羅: condensare、独: Kondensator、英: capacitor キャパシタ)とは、静電容量(キャパシタンス)により電荷(電気エネルギー)を蓄えたり、放出したりする受動素子である。静電容量の単位はF(ファラド)が使われる。通常使われるコンデンサは数pF - 数万μF程度であるが、電気二重層コンデンサなどでは数千Fオーバーの大容量な物もある。両端の端子に印加できる電圧(耐圧)は、2.5V - 10kV程度までさまざまである。

ファラドは、コンデンサの静電容量の単位です。

名称は、電磁気学および電気化学の分野での貢献したイギリスの化学者・物理学者マイケル・ファラデーに由来しています。

容量性リアクタンスと誘導性リアクタンスを総称してリアクタンスといいます。

帯域フィルタは、低域フィルタ(LPF)と高域フィルタ(HPF)を組み合わせて、特定の帯域のみを通過させるフィルタです。

低域フィルタは、ある周波数を境目としてそれよりも低い周波数のみ通過させる性質をもったフィルタです。

通過させる周波数と遮断する周波数とを分ける境界になっている周波数は、遮断周波数(カットオフ周波数)と呼ばれていいます。

遮断する機能に着目して、ハイカットフィルタ(HCF、High-Cut-Filter)と呼ばれることもあります。

高域フィルタは、ある周波数を境目としてそれよりも高い周波数のみ通過させる性質をもったフィルタです。

通過させる周波数と遮断する周波数とを分ける境界になっている周波数は、遮断周波数(カットオフ周波数)と呼ばれていいます。

遮断する機能に着目して、ローカットフィルタ(LCF、Low-Cut-Filter)と呼ばれることもあります。

整流器(整流回路)には、ダイオードが用いられます。

電源の整流器は、入力交流から脈流を取り出すことを目的とした回路で、半周期だけを利用する半端整流回路と全周期を利用する全波整流回路があります。

変調波(無線の電波)から音声信号などを取り出すことを復調又は検波といいます。

検波の機能を持った回路を検波器(検波回路)といいます。

検波回路には、ダイオードが用いられます。

高周波を音声信号などで変化させること(音声信号などを無線の電波に乗せること)を変調といいます。

変調の機能を持った回路を変調器(変調回路)といいます。

変調回路には、ダイオードが用いられます。

変調波(無線の電波)を受信する際に、たくさんある変調波から目的とする周波数に合わせることを同調といいます(例えば、ダイヤル式のラジオのつまみを回して目的の周波数に合わせて聴取するような場合です。)

同調の機能を持った回路を同調回路といい、通常、可変容量コンデンサや可変容量ダイオードが用いられます。

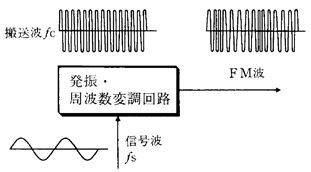

音声などの信号波の強度に応じて、搬送波の周波数を変化させる変調方式を周波数変調といい、その機能を持った回路を周波数変調器(周波数変調回路)といいます。

周波数変調器の構成部品として、可変容量ダイオードなどが用いられます。

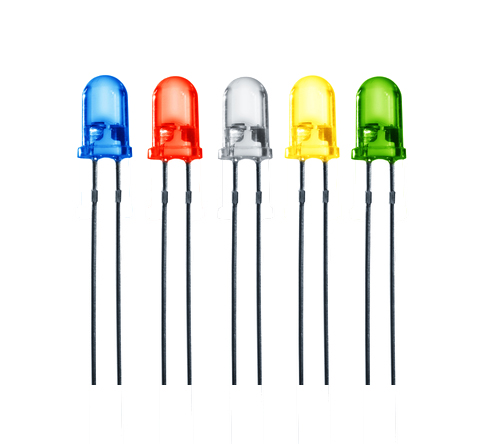

LED〖light emitting diode〗 接合部に電流が流れると光を放射するダイオード。材料によって決まった波長の光を発する。エネルギー効率に優れ,低消費電力,高速応答などの特徴をもつ。発光ダイオード。 〔1990 年代に青色 LED が開発され,LED によるフルカラー表示が可能となった〕

交流などの振幅を増大することを増幅といい、増幅を行うための回路を増幅回路(増幅器)といいます。

増幅回路には、トランジスタや電界効果トランジスタ(FET)が用いられます。

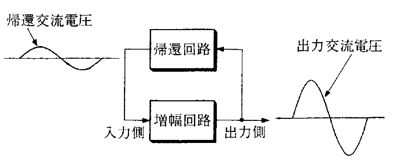

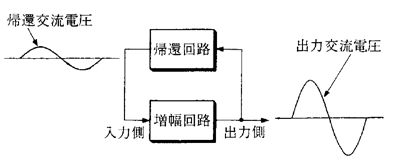

発振回路は、電気的な振動(振幅の変化)のエネルギーが失われないよう、増幅器と組み合わせて、その都度増幅器でエネルギーを補い、一定の振幅のまま持続させるようにした回路です。

発振回路の構成要素である増幅器には、トランジスタや電界効果トランジスタ(FET)が用いられます。

発振回路では、電気的な振動を一定の振幅のまま持続させるために増幅器を利用してエネルギーを補いますが、このエネルギーの補填は、増幅回路の出力をそのまま入力へ戻すこと(帰還)によって行います。帰還の機能を持った回路を帰還回路といいます。

発振回路の帰還回路は、増幅器の出力をそのままの位相で入力に戻します(帰還)が、出力と同じ位相で帰還することを正帰還といいます。正帰還は、発振回路の基本となります。

一方で、出力と逆の位相で帰還することを負帰還といいます。一般的な増幅回路には負帰還が用いられます。

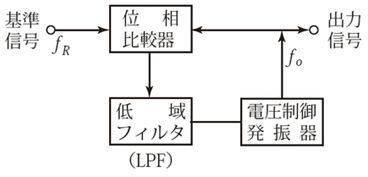

PLL発振回路は、周波数安定度が極めて高い発振回路です。

下図は、PLL発振回路の原理的な例です。

この回路は、基準の周波数信号f_Rと電圧制御発振器からの発信周波数f_0の二つの入力信号を位相比較器で比較して、その位相差に応じて電圧制御発振器の電圧を変化させます。これによって、周波数が高いレベルで安定します。

無線電信の場合の送信・受信の切替方式です。

電鍵を押したとき送信状態となって搬送波を発射し、電鍵を上げたとき電波の発射を止め受信状態となるよう、自動的に切り替える方式です。

ニッケル・水素充電池(ニッケルすいそじゅうでんち)は、二次電池の一種で、正極に水酸化ニッケルなどのニッケル酸化化合物、負極に水素または水素化合物を用い、電解液に濃水酸化カリウム水溶液 (KOH (aq)) などのアルカリ溶液を用いる二次電池(充電可能な電池)である。 負極の水素源として水素ガス(分子水素、H2)を用いる狭義の(本来の)ニッケル水素電池 (Ni-H2) と、水素吸蔵合金を用いるニッケル金属水素化物電池 (Ni-MH) とがある。

AC-DCコンバータは、交流を必要な直流電圧に変換する機器で、一般的には、安定化電源、ACアダプターと呼称されています。

DC-DCコンバータは、直流電源の電圧を必要な直流電圧に変換する機器です。

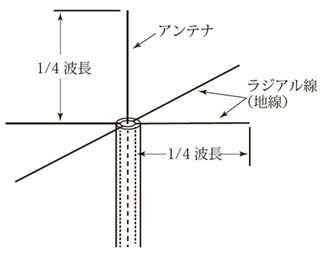

ブラウンアンテナ(グランドプレーンアンテナ)の下部に水平に設置した放射状の素子(下図参照)で、接地アンテナにおける大地の役割を果たすものです。

八木アンテナは、特定の方向に電波を発射し、また、特定の方向からの到来する電波を受信できるアンテナです。

このアンテナは、元東北帝国大学宇田新太郎教授と工学者八木秀次との共同で発明されたもので、両氏の名前に由来して八木・宇田アンテナ(やぎ・うだアンテナ)、または、単に八木アンテナと呼ばれています。

対流圏(たいりゅうけん、英: troposphere)は、地球の大気の層の一つ。大気の鉛直構造において一番下(高度0kmから約11km)、地表と成層圏の間に位置する。成層圏との境界は対流圏界面と呼ばれる。地球大気の質量の約80%がこの層に存在している。'tropos' はギリシャ語で「混ざること、混合」といった意味をもち、対流圏の基本的な構造がまさにそれである。

テスタで抵抗を測定する際、両テスト棒の先端を接触させ(即ち抵抗値がゼロ)、テスタの指針が目盛の「0」を示すようつまみを調整します。この操作をゼロ点調整といい、これにより、測定する抵抗を正確に表示することができます。

類似のものとして、トランシーバー等無線送信機の調整時にアンテナの代わりに無誘導抵抗器(高周波においてもL性、C性にならないように工夫された特殊な抵抗器)を取り付けることがあり、ダミーロード(擬似負荷、疑似負荷抵抗、疑似空中線回路)と呼ばれる。

特性インピーダンス50Ωのものが一般的である。無線送信機の送信電力がそのまま熱に変換される。終端を開放すれば電流は流れないので安全、と考えるのは適切ではない。ケーブル(伝送線路)の状態(λ/4、またはその奇数倍)によっては出力機器を短絡した場合と同じ電気的条件になったり、異常な高電圧が発生(λ/2、またはλ/4の偶数倍)したりする可能性があるため、機器を破損する恐れがある。これは、送信した電力が開放端で反射し送信機に逆流し、破損に至らしめると理解することも出来る。このように考えると、ケーブルの長さによらず、終端を開放することは危険な行為であると言える。 製品として、測定器校正・アマチュア無線用の許容入力10 W程度のものから、放送局等の送信施設に使用する100kW以上のものまで各種ある。連続100W・瞬間1kW程度までは自然空冷も可能であるが、それ以上になると強制空冷・油冷もしくは水冷式になる。